- Кровеносная система животных

- Функции крови

- Замкнутая кровеносная система

- Кольчатые черви и особенности их строения

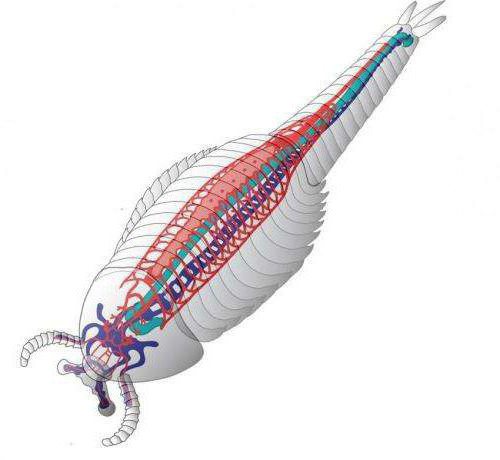

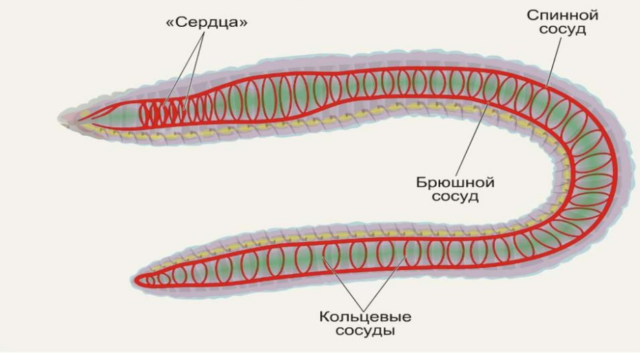

- Кровеносная система кольчатых червей

- Дыхательная система кольчатых червей

- Выделительная система кольчатых червей

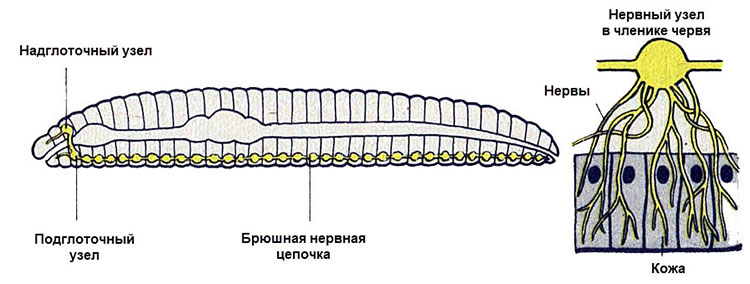

- Нервная система кольчатых червей. Органы чувств.

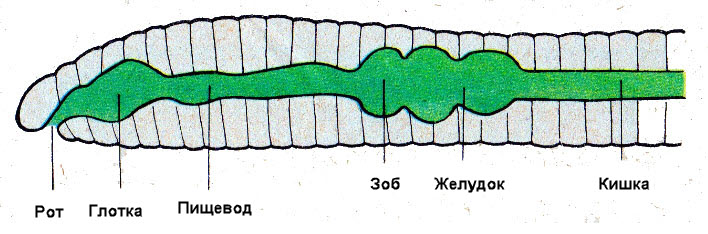

- Пищеварительная система кольчатых червей

- Размножение кольчатых червей

- Пиявки

- Нереиды

- Значение кольчатых червей

- Эволюционное значение

- Движение крови

- Сердце из четырех камер

- Двухкамерное сердце рыб

- Внутреннее строение

- Мышцы

- Пищеварительная система

- Кровеносная система

- Дыхание

- Нервная система

- Органы выделения

- Размножение и развитие

- Органы чувств

- Что мы узнали?

- Тип Кольчатые черви

- Незамкнутая кровеносная система

- Дальше – сложнее

- На сердце – кость

Кровеносная система животных

Кровеносная система у животных появилась не сразу.

Это был многовековой исторический процесс развития и совершенствования строения тканей и органов.

В процессе зародышевого развития всех животных кровеносная система происходит из среднего зародышевого листка- мезодермы.

У губок, кишечнополостных и плоских червей перемещение питательных веществ и кислорода по организму осуществляется путем диффузного тока тканевой жидкости.

В процессе исторического развития животных появляются специальные пути, по которым идет циркуляция жидкости, — сосуды.

Дальнейшая эволюция кровеносной системы связана с развитием в стенках сосудов мышечной ткани: они начинают сокращаться.

Позже жидкость, заполняющая сосуды, превращается в особую ткань- кровь, в которой образуются различные кровяные клетки.

А знаете ли вы, почему кровь красного цвета?

Красной ее делает атом железа в составе белка эритроцитов- гемоглобина.

Но многие животные имеют зеленую, голубую и даже фиолетовую кровь!

Например, у некоторых моллюсков атомов железа в белке крови гемэритрине в 5 раз больше, чем у человека.

Поэтому кровь при насыщении кислородом приобретает фиолетовый цвет.

А кольчатые черви, пиявки и морские беспозвоночные имеют в крови белок хлорокруорин, который придает крови зеленый цвет.

Конечно, красная кровь встречается среди членистоногих и моллюсков, но истинными носителями красной крови стали лишь позвоночные животные.

Кровеносная система бывает замкнутая и незамкнутая.

В замкнутой кровеносной системе кровь циркулирует только по сосудам, не проникая в полости тела.

Если сосуды открываются в полость тела или в специальные пространства (синусы и лакуны), то такую кровеносную систему считают незамкнутой.

Впервые замкнутая кровеносная система появилась у кольчатых червей.

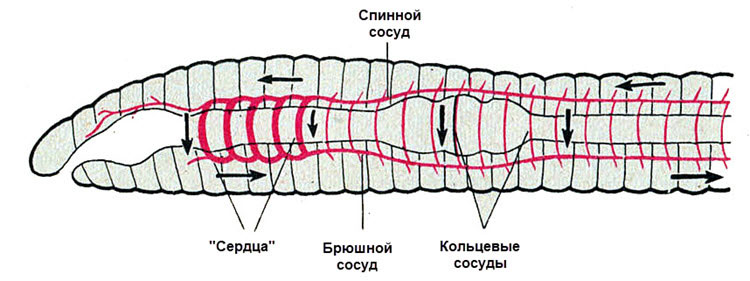

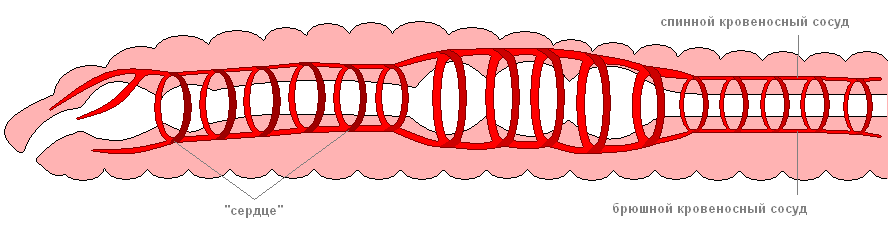

У кольчатых червей имеется 2 сосуда: спинной и брюшной, которые связаны между собой кольцевыми сосудами, идущими вокруг пищевода.

Движение крови происходит по кругу: на спинной стороне кровь направляется к головному концу, на брюшной — назад, благодаря сокращению главных сосудов.

У членистоногих незамкнутая кровеносная система.

На спинной стороне членистоногих имеется крупный пульсирующий сосуд, разделенный на отдельные камеры, так называемые сердца, между ними имеются клапаны.

При последовательном сокращении сердец кровь поступает в сосуды, а затем изливается в щелевидные пространства между органами.

Отдав питательные вещества, кровь медленно стекает в околосердечную сумку, а потом через парные отверстия обратно в сердца.

Моллюски также имеют незамкнутую кровеносную систему. Их сердце состоит из нескольких предсердий и одного достаточно развитого желудочка. В предсердие впадают вены, а от желудочка отходят артерии.

Самые высокоразвитые моллюски- головоногие (осьминоги, кальмары, каракатицы) имеют местами замкнутую кровеносную систему.

А кровь у них отличается голубым цветом!

Это происходит за счет наличия в крови атома меди.

Поэтому белок, переносящий кровь, называется гемоцианин.

Также гемоцианин был обнаружен у паукообразных и ракообразных

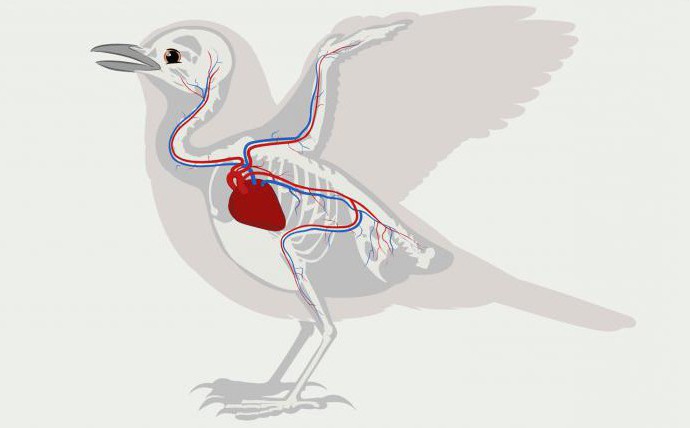

Все хордовые имеют замкнутую кровеносную систему, но отличаются особенностями строения.

В частности у ланцетника, низшего хордового животного, нет сердца.

Роль сердца выполняет брюшная аорта, от которой отходят 100-150 пар жаберных артерий, несущих венозную кровь.

Проходя через жабры, кровь в артериях успевает окислиться. Через выносящие парные жаберные артерии артериальная кровь поступает в спинную аорту, затем в непарную спинную аорту, а после по сосудам ко всем частям тела.

У круглоротых (миноги, миксины) и рыб появляется двухкамерное сердце, которое имеет одно предсердие и один желудочек.

В сердце течет только венозная кровь.

Рыбы имеют один круг кровообращения, в котором не происходит смешения артериальной и венозной крови.

От сердца венозная кровь идет к жабрам, где насыщается кислородом и становится артериальной.

От жабр кровь разносится по всему телу.

В органах и мышцах кровь отдает кислород тканям и превращается в венозную, насыщенную углекислым газом, и вновь течет к сердцу.

Появлению второго круга кровообращения способствовал выход животных на сушу, где они начали использовать орган дыхания- легкие.

Сердце начинает перекачивать не только венозную, но и артериальную кровь.

Поэтому дальнейшая эволюция кровеносной системы происходит по пути разделения на два круга кровообращения и сердце разделяется перегородкой на отдельные камеры.

У взрослых земноводных сердце трехкамерное, которое не обеспечивает полного разделения двух кругов кровообращения.

Происходит смешение артериальной и венозной крови, за счет чего к органам течет смешанная кровь, насыщенная кислородом и углекислым газом.

Однако в мозг земноводных поступает чистая артериальная кровь.

А у головастиков строение кровеносной системы аналогично рыбам.

У рептилий желудочек уже разделен неполной перегородкой, и смешение артериальной и венозной крови наблюдается в меньшей степени, чем у земноводных.

У крокодила сердце имеет полную перегородку в желудочке и четыре камеры.

У птиц и млекопитающих сердце полностью разделено на четыре камеры: два предсердия и два желудочка.

Два круга кровообращения, артериальная и венозная кровь не смешиваются.

У всех эмбрионов позвоночных животных впереди от сердца закладывается непарная брюшная аорта, от которой отходят жаберные дуги артерий.

Они гомологичны артериальным дугам в кровеносной системе ланцетника.

Но у них число артериальных дуг небольшое и равняется числу висцеральных дуг.

У рыб их шесть.

Первые две пары дуг у всех позвоночных атрофируются.

Оставшиеся четыре дуги у рыб разделяются на приносящие к жабрам и выносящие из жабер жаберные артерии.

Третья артериальная дуга у всех позвоночных, начиная с хвостатых амфибий, превращается в сонные артерии и несет кровь к голове.

Четвертая артериальная дуга достигает значительного развития. Из нее у всех позвоночных животных, начиная с хвостатых амфибий, образуются дуги аорты.

У амфибий и рептилий парные, у птиц правая дуга (левая атрофируется), а у млекопитающих левая дуга аорты (правая атрофируется).

Пятая пара артериальных дуг у всех позвоночных, за исключением хвостатых амфибий, атрофируется.

Шестая пара артериальных дуг теряет связь со спинной аортой, из нее образуются легочные артерии.

Сосуд, связывающий во время зародышевого развития легочную артерию со спинной аортой, называется боталловым протоком.

Во взрослом состоянии он сохраняется лишь у хвостатых амфибий и некоторых рептилий. В результате нарушения нормального развития сосудов этот проток может сохранятся у других позвоночных, в том числе и у человека. В этом случае говорят о врожденном пороке сердца, для исправления которого необходимо оперативное вмешательство.

Функции крови

Значение крови как важнейшей части внутренней среды организма неоценимо для человека.

Основные функции крови:

1) Транспорт веществ. Кровь переносит необходимые для жизнедеятельности вещества (газы, питательные вещества, метаболиты, гормоны, ферменты). Транспортируемые вещества могут оставаться в крови неизменными или вступать в нестойкие соединения с белками, гемоглобином, другими компонентами и транспортироваться в таком состоянии.

В число транспортных входят такие функции, как:

- дыхательная заключается в транспорте кислорода из легких к тканям и углекислоты от тканей к легким

- питательная состоит в переносе питательных веществ от органов пищеварения к тканям, а также в переносе их из депо и в депо, в зависимости от потребности в данный момент

- выделительная функция заключается в переносе ненужных продуктов обмена веществ (метаболитов), а также излишних солей, кислых радикалов и воды к местам их выделения из организма

- регуляторная функция связана с тем, что кровь является средой, с помощью которой осуществляется химическое взаимодействие отдельных частей организма между собой посредством гормонов и других биологически активных веществ

2) Защитные функции крови связаны с тем, что ее клетки осуществляют защиту организма от инфекционно- токсической агрессии.

Можно выделить следующие защитные функции:

- фагоцитарная- лейкоциты крови способны поглощать (фагоцитировать) чужие клетки и инородные тела, попавшие в организм

- иммунная- кровь является местом, где находятся различного рода антитела, образованные лимфоцитами в ответ на поступление микроорганизмов, вирусов, токсинов; антитела обеспечивают приобретенный и врожденный иммунитет

- гемостатическая (гемостаз- остановка кровотечения)- заключается в способности крови свертываться в месте повреждения кровеносного сосуда, тем самым предотвращая смертельное кровотечение

3) Гомеостатические функции (не путать с гемостазом!) заключаются в поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза):

- рН крови (кислотно- щелочного баланса)

- осмотического давления

- температуры внутренней среды

Последняя функция может быть отнесена и к транспортным, так как тепло разносится циркулирующей кровью по телу от места его образования к периферии, и наоборот.

Замкнутая кровеносная система

Усовершенствование в виде замкнутости кровеносной системы появляется впервые у кольчатых червей и головоногих моллюсков. У обычного дождевого червя имеется спинной сосуд (дорсальный), который ведет к 5 парным сердцам. Из них кровь поступает в брюшной сосуд (вентральный). Насыщение кислородом происходит в поверхностных капиллярах, так как дышит червяк всей поверхностью тела.

Кольчатые черви и особенности их строения

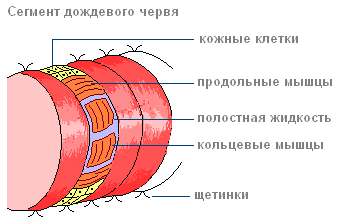

Кольчатые черви обладают вытянутым телом длиной до 10-15 см. Состоящее из большого числа разделенных члеников, схожих с кольцами, оно определяет название типа животного — кольчатые.

Внешнее строение дождевого червя

Сегменты-членики могут достигать нескольких сотен по количеству. В передней части тела червя расположен поясок. Выделяемые на поверхности кольцевидные перетяжки имеются и внутри тела, при этом каждый сегмент обладает основными органами или его частями. Это позволяет избежать гибели червя в следствии повреждения одного-двух колец. Подобно гидре, процесс регенерации у дождевого червя происходит достаточно быстро.

Кольчатые черви обитают в морях, пресных водоемах и почве. Известно около 9 тыс. видов, из которых наибольшее количество видов относится к трем классам:

- Малощетинковые, или почвенные черви: дождевые, апорректода, трубочник и др;

- Многощетинковые (полихеты), или морские черви: нереида, пескожил, серпула, амфитрита, морская мышь и др.;

- Пиявки.

Нереида (слева) , пиявка (справа).

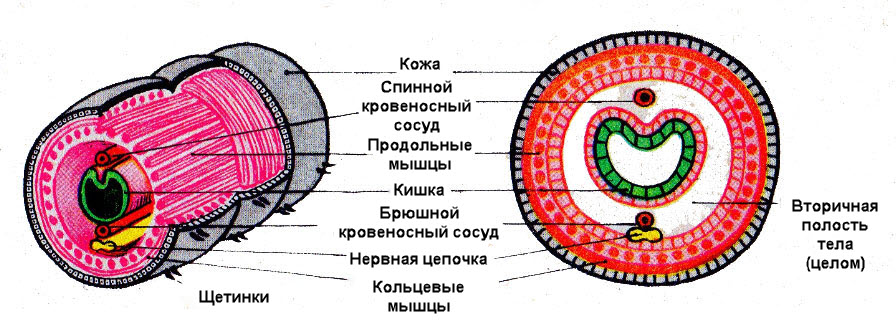

Особые отличия кольчатых червей — появление вторичной полости тела (целом), и замкнутой кровеносной системы. Целом заполнен жидкостью и располагается между кишечником и стенками тела. Вокруг вторичной полости находится мезодерма мышцы, формирующая стенки тела.

Движение червя осуществляется за счет попеременной работе кольцевых и продольных мышц кожно-мускульного мешка. Это же обеспечивает продвижение пищи по кишечнику. Кожа и слой мышц соприкасаясь друг с другом формируют кожно-мускульный мешок. Четыре пары щетинок на брюшной стороне каждого членика позволяют иметь опорное значение при прокладывании ходов под землей.

Внутреннее строение дождевого червя

Функции целома:

- опора при движении (жидкость в нем выполняет функцию каркаса тела);

- внутренняя жидкость распределяет питательные вещества, выводя ненужные продукты обмена и лишнюю жидкость;

- регуляция давления в теле животного.

Кровеносная система кольчатых червей

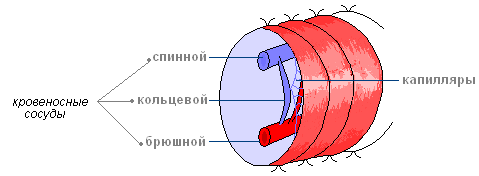

Кровеносная системазамкнутая. Вдоль тела над органами пищеварения располагается спинной кровеносный сосуд, а под ними брюшной. Эти два главных сосуда соединяются кольцевыми сосудами, находящиеся в каждом членике. Цвет крови у большинства кольчатых красная.

Она движется за счет сокращения мышечных стенок кольцевых сосудов, в передней части тела. Именно они выполняют роль «сердец». Кровь движется в брюшной сосуд, по которому она течет в обратном направлении — к заднему участку тела.

Кровеносная система дождевого червя

От главных кровеносных сосудов отходят более мелкие, которые ветвятся на мельчайшие капилляры. Кишечник оплетается густой сетью капилляров, получающие питательные вещества.

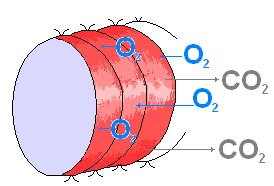

Дыхательная система кольчатых червей

Дыхательная система отсутствует. Кислород поступает в организм червя через всю поверхность кожи, за счет многочисленных капилляров. Образовавшийся в тканях углекислый газ так же удаляется через кожу.

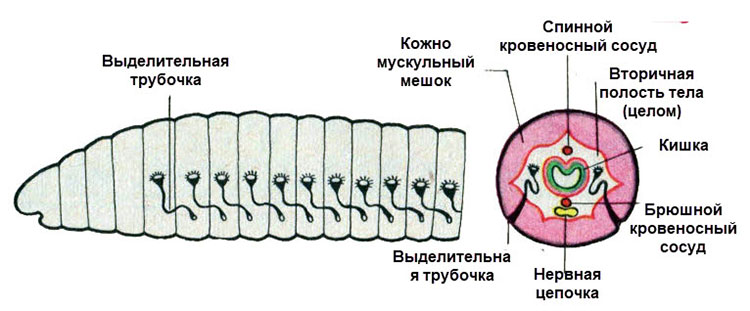

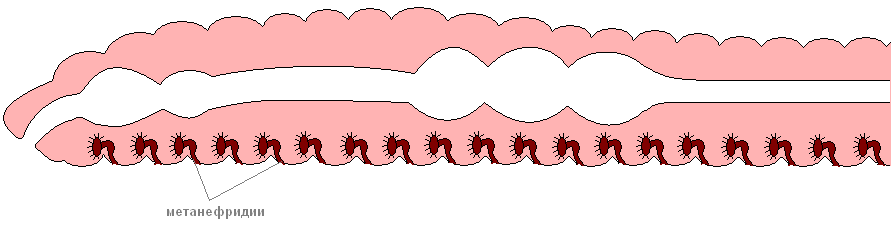

Выделительная система кольчатых червей

Выделительная система представлена извитыми трубочками (метанефридии), которые попарно находятся в каждом членике. Они обеспечивают выведение из полости тела избытка воды и ненужных веществ. За счет множества желез на поверхность тела выделяется слизь, облегчающая движение дождевого червя в почве.

Выделительная система дождевых червей

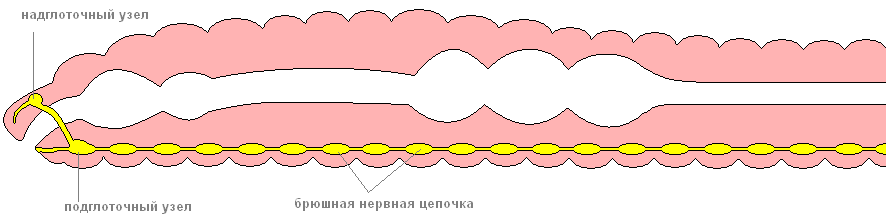

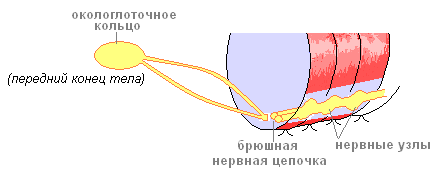

Нервная система кольчатых червей. Органы чувств.

Нервная система и органы чувств более сложные по сравнению с другими червями. В каждом сегменте, на брюшной стороне тела червя располагается нервный узел. Узлы соединяются между собой образуя брюшную нервную цепочку.

В передней части тела находится надглоточный и подглоточный узлы. Соединяясь перемычками они формируют окологлоточное кольцо. От нервных узлов ко всем частям организма отходят нервы.

Строение нервной системы дождевого червя

Дождевой червь не обладает щупальцами и специальными органами чувств, однако за счет чувствительный клеток, разбросанных по всей поверхности кожи они могут ощущать прикосновения, отличать свет от темноты и даже вкус пищи.

Чувствительные клетки кожи связаны при помощи нервов с нервными узлами. Морские многощетинковые черви имеют щупальца и хорошо развитые глаза.

Рефлексы дождевого червя сложнее чем у кишечнополостных. Это связано с более сложной организацией их нервной системы. При укалывании иголкой тело червя начинает извиваться в разные стороны передним или задним концом тела.

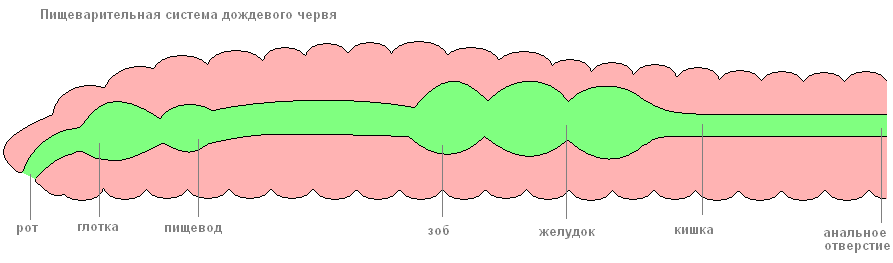

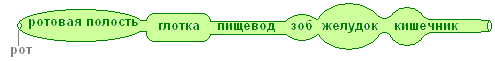

Пищеварительная система кольчатых червей

Пищеварительная система дождевого червя незамкнутая. В передней части тела расположен рот, за которым следует глотка. Из глотки пища попадает в пищевод. Задняя часть пищевода имеет расширение — зоб. За зобом располагается желудок. За счет сокращения мышц, входящих в состав стенок желудка пища перетирается.

Пищеварительная система дождевого червя

Далее до конца тела животного тянется кишка. В ней, под действием пищеварительных соков пища переваривается, а питательные вещества всасываются в кровь. Непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу через анальное отверстие.

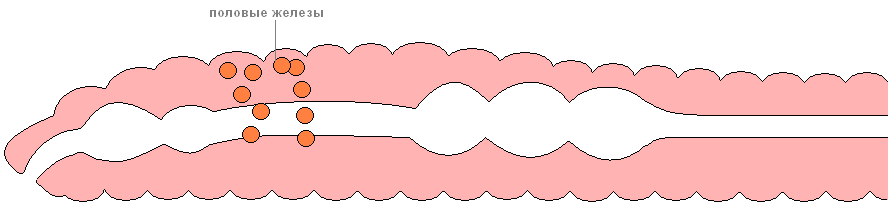

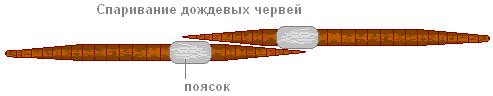

Размножение кольчатых червей

Размножение кольчатых червей осуществляется бесполым и половым путями.

Дождевые черви — гермафродиты. В передней части тела расположены семенники и яичники. Во время кладки яиц поясок выделяет обильную слизь. Выползая из слизи червь оставляет в ней оплодотворенные яйца. Постепенно слизь твердеет и темнеет превращаясь в кокон. Спустя некоторое время из яиц вылупляются молодые черви, которые покидают кокон.

Морские черви нереиды — раздельнополые. В ходе полового размножения самцы и самки выделяют в воду половые клетки, после чего происходит оплодотворение.

Бесполое размножение морских червей происходит путем деления их тела на несколько частей. В последствии каждая часть восстанавливается за счет активного деления клеток, образую себе голову и хвост.

Пиявки

Пиявки обитают в болотах, прудах, горных ручьях и речных заводях, а также в морях и океанах. Отличаются пиявки от других кольчатых червей уплощенных телом и слабо выраженной головой и сегментацией. Щетинки отсутствуют.

Пиявки являются полупаразитами и хищниками. Они питаются моллюсками, головастиками, мелкой рыбой, личинками насекомых, другими пиявками и кровью позвоночных. Задняя и передняя части тела имеют присоски. Во рту пиявок располагаются три сильно зазубренные пластины — «челюсти».

С помощью пластин пиявки способны прокалывать кожу крупных животных и человека, высасывая кровь. После укуса на теле жертвы остаются треугольные следы. На месте укуса кровь долгое время не сворачивается, это связано с тем, что слюнные железы пиявки, расположенные в глотке, вырабатывают вещество — гирудин, замедляющее свертывание крови.

Современная медицина применяет пиявок для лечения многих заболеваний, однако их применяют не часто.

Нереиды

Нереиды относятся к многощетинковым ползающим морским червям. Их тело так же разделено на членики. Голова червя снабжена несколькими щупальцами, двумя парами глаз и парой челюстей. По бокам члеников располагаются плоские выросты в виде лопастей. Каждая лопасть содержит множество длинных щетинок. От сюда название класса — многощетинковые.

Передвигается нереида по дну быстро перебирая лопастями. Пучки щетинок упираются в дно.

Используя острые челюсти нереида питается водорослями и мелкими морскими животными.

Дыхание у многощетинковых происходит через кожу. Однако у такого представителя как — пескожил, на лопастях имеются жабры в виде разветвленных выростов покровной ткани. Жабры пронизаны сетью мелких кровеносных капилляров. Растворенный в воде кислород поступает через стенки капилляров, обогащая кровь, а углекислый газ выделяется.

Значение кольчатых червей

Большое значение для почвообразования имеют дождевые черви. Пропуская через свой кишечник почву с растительными останками, он превращает ее в перегной. Разрыхляя и перемешивая почву червь образует ходы, облегчая поступление кислорода и воды к корням растений. Это все повышает плодородие почвы и значительно сказывается на росте растения, улучшая урожай.

Кроме этого дождевые черви являются кормом для птиц, кротов, ежей, лягушек и других животных.

Морские многощетинковые служат пищей рыбам и ракообразным.

Обитающие на дне водоемов малощетинковые черви, очищают воду, пропуская гниющие остатки растений и животных через свою пищеварительную систему.

Хоть кровососущие пиявки и причиняют вред животным и человеку, но их применяют в медицине для лечения ряда заболеваний.

Медицинская пиявка способна за раз высосать до 15 миллилитров крови. После кормления кровь остается в пищеварительной системе и не сворачивается в течение нескольких месяцев. Такой способ позволяет пиявке долгое время не питаться (до двух лет).

Тело кольчатых червей состоит из множества отдельных члеников, похожих на кольца, поэтому их называют кольчатыми. Основные отличия кольчатых червей — наличие у них вторичной полости тела, которая называется целомом. Кольчатые черви имеют хорошо развитую замкнутую кровеносную систему, более сложную нервную систему и органы чувств. Размножаются кольчатые черви бесполым и половым путями. Встречаются гермафродиты. И морские (многощетинковые), и почвенные (малощетинковые) черви играют большую роль в природе.

Эволюционное значение

Система замкнутой сети сосудов — крупнейшее достижение в эволюционном развитии хордовых животных, хотя впервые кровеносная система появилась у беспозвоночных. В эмбриональный период она формируется первой из мезодермы. У позвоночных она состоит из пульсирующего органа (сердца) и сети замкнутых сосудов с клапанами и, собственно, крови с ее форменными элементами. Она обеспечивает питанием эмбрион и продолжает выполнять транспортную функцию на протяжении всей жизни организма. Одно из последствий развития кровеносной системы – впервые появившаяся у животных цефализация (развитие головного мозга и нервной системы).

Движение крови

Кровеносная система у кольчатых червей замкнутая. Это такой вид кровеносной системы, при котором ток крови идёт исключительно в сосудах. Выход крови в полость тела возможен только при повреждении сосудов.

У червей кровеносная система состоит из брюшного и спинного сосудов, на переднем и заднем концах тела переходящих друг в друга. В каждом сегменте кольцевой сосуд соединяет спинной и брюшной сосуды.

Схема кровообращения кольчатых червей.

Самым большим кровеносным сосудом в теле червя является брюшной сосуд, который начинается от окологлоточного синуса и заканчивается в заднем отделе тела.

Особенность кровеносной системы червей заключается в том, что сердце полностью отсутствует. Его функции выполняют пять крупных кольцевых сосудов, стенки которых способны сокращаться. Благодаря их ритмичному сокращению, а также сокращению спинного сосуда обеспечивается ток крови. Брюшной сосуд сокращаться не может. В итоге по брюшному сосуду кровь движется в заднюю часть тела, по спинному — в переднюю.

Отдельные сосуды несут кровь к кишечной трубке и кожному покрову, где они измельчаются настолько, что становятся похожими на капилляры. Здесь происходит насыщение крови кислородом.

Кровь кольчатых червей содержит красный пигмент гемоглобин, который растворён в её плазме, а не сосредоточен в особых клетках. Основная задача гемоглобина — транспортировка кислорода по всему телу.

Кровь у большинства кольчатых червей имеет красную окраску. Но иногда кровь может быть зелёной, голубой или бесцветной, в зависимости от типа дыхательных пигментов. У пиявок кровеносная система и вовсе редуцирована.

Об особенностях строения кровеносной системы кольчатых червей можно кратко рассказать в докладе по биологии для 7 класса.

Сердце из четырех камер

Уже у пресмыкающихся сердечная перегородка полностью делит желудочек на две половины – венозную и артериальную. У крокодилов кровь еще частично смешивается. Но у зверей, находящихся выше по филогенетическому древу, она уже полностью разделяется. Два насоса (желудочек-предсердие) гонят кровь в малый и большой круги, при этом левый насос всегда мощнее правого. Ведь именно он гонит кровь по всему телу и к каждому отдельно взятому капилляру. У человека, например, стенка левого желудочка почти в два раза толще, чем правого (15 мм против 8 мм). Сердечный цикл начинается с сокращения предсердий (у человека – 0,1 секунда), затем желудочков (0,3 секунды) и заканчивается паузой (0,4 секунды).

Двухкамерное сердце рыб

Природа пошла дальше и впервые появилась кровеносная система органов у рыб с сократительным органом из двух камер. Это предсердие и желудочек. В предсердие собирается венозная кровь. Отсюда она выталкивается в желудочек, а затем по артериям к жабрам. Насыщение кровеносной системы впервые появилось у рыб в жаберных капиллярах. При этом кровь сильно замедляет свое движение. Затем она течет по всему телу. Это один телесный круг кровообращения.

Внутреннее строение

Характерной особенностью внутреннего строения является то, что у дождевых червей развиты настоящие ткани. Снаружи тело покрыто слоем эктодермы, клетки которой образуют покровную ткань. Кожный эпителий богат слизистыми железистыми клетками.

Мышцы

Под клетками кожного эпителия находится хорошо развитая мускулатура, состоящая из слоя кольцевых и находящегося под ним более мощного слоя продольных мышц. Мощные продольные и кольцевые мышцы меняют форму каждого членика отдельно.

Дождевой червь попеременно то сжимает и удлиняет их, то расширяет и укорачивает. Волнообразные сокращения тела позволяют не только ползти по норке, но и раздвигать почву, расширяя ход.

Пищеварительная система

Пищеварительная система начинается на переднем конце тела ротовым отверстием, из него пища поступает последовательно в глотку, пищевод (у дождевых червей в него впадают три пары известковых желёз, поступающая из них в пищевод известь служит для нейтрализации кислот гниющих листьев, которыми питаются животные). Затем пища переходит в расширенный зоб и небольшой мускульный желудок (мышцы в его стенках способствуют перетиранию пищи).

От желудка почти до заднего конца тела тянется средняя кишка, в которой под действием ферментов пища переваривается и всасывается. Непереваренные остатки поступают в короткую заднюю кишку и выбрасываются наружу через заднепроходное отверстие. Дождевые черви питаются полусгнившими остатками растений, которые они глотают вместе с землёй. При прохождении по кишечнику почва хорошо перемешивается с органическими веществами. Экскременты дождевых червей содержат в пять раз больше азота, в семь раз больше фосфора и в одиннадцать раз больше калия, чем обычная почва.

Кровеносная система

Кровеносная система замкнутая, состоит из кровеносных сосудов. Вдоль всего тела над кишечником тянется спинной сосуд, а под ним — брюшной.

В каждом сегменте их объединяет кольцевой сосуд. В передних сегментах некоторые кольцевые сосуды утолщены, их стенки сокращаются и ритмически пульсируют, благодаря этому кровь перегоняется из спинного сосуда в брюшной.

Красный цвет крови обусловлен наличием в плазме гемоглобина. Он играет ту же роль что и у человека — питательные вещества растворёнными в крови разносятся по всему телу.

Дыхание

Для большинства кольчатых червей, в том числе и дождевых, характерно кожное дыхание, практически весь газообмен обеспечивается поверхностью тела, поэтому черви очень чувствительны к влажной почве и не встречаются в сухих песчаных почвах, где их кожа скоро подсыхает, а после дождей, когда в почве много воды, выползают на поверхность.

Нервная система

В переднем членике червя находится окологлоточное кольцо — самое крупное скопление нервных клеток. С него начинается брюшная нервная цепочка с узлами нервных клеток в каждом членике.

Такая нервная система узловатого типа образовалась при слиянии нервных тяжей правой и левой стороны тела. Она обеспечивает самостоятельность члеников и слаженную работу всех органов.

Органы выделения

Органы выделения имеют вид тоненьких петлеобразно изогнутых трубочек, которые одним концом открываются в полость тела, а другим наружу. Новые, более простые воронкообразные органы выделения — метанефридии выводят вредные вещества во внешнюю среду по мере их накопления.

Размножение и развитие

Размножение происходит только половым путём. Дождевые черви — гермафродиты. Половая система их расположена в нескольких сегментах передней части. Семенники лежат впереди яичников. При спаривании сперматозоиды каждого из двух червей переносятся в семяприёмники (особые полости) другого. Оплодотворение червей перекрёстное.

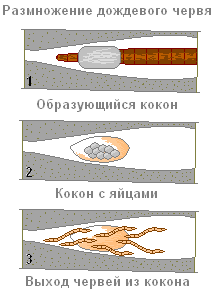

Во время копуляции (спаривание) и откладки яиц клетки пояска на 32-37 — сегменте выделяют слизь, служащую для образования яйцевого кокона, и белковую жидкость для питания развивающегося зародыша. Выделения пояска образуют своеобразную слизистую муфту (1).

Червь выползает из неё задним концом вперёд, откладывая в слизь яйца. Края муфты слипаются и образуется кокон, который остаётся в земляной норке (2). Эмбриональное развитие яиц происходит в коконе, из него выходят молодые черви (3).

Органы чувств

Органы чувств развиты очень слабо. У дождевого червя нет настоящих органов зрения, их роль выполняют отдельные светочувствительные клетки, находящиеся в кожном покрове. Там же помещаются рецепторы осязания, вкуса, обоняния. Дождевые черви способны к регенерации (легко восстанавливает заднюю часть).

Что мы узнали?

Кровеносная система кольчатых червей представляет собой замкнутый цикл, где кровь движется по сосудам. Роль сердца выполняют пять наиболее крупных сосудов, обеспечивающих ход крови по организму. Чёткого разделения крови на артериальную и венозную у кольчатых червей нет.

Тип Кольчатые черви

Незамкнутая кровеносная система

Впервые появилась у насекомых. Транспортная система, например, таракана очень простая. Из единственной аорты (крупного кровеносного сосуда) кровь просто выливается на органы в полость тела. Посредством простой диффузии она потом попадает в околосердечную сумку, откуда всасывается через 12 щелей в сердце и проталкивается снова в аорту. Кровь бесцветная, так как не участвует в газообмене. Этот процесс осуществляется посредством трахей. Полный оборот кровотока совершает за 20-25 минут. Такая система характерна для большинства беспозвоночных животных.

Дальше – сложнее

У земноводных появляется второй круг кровообращения. Их легкие образовались не из жабр, а из выростов в глотке. Теперь кровь насыщается кислородом в малом кругу (сердце-легкие-сердце), а отдает кислород в большом кругу (сердце-сосуды тела-сердце). Она не теряет скорость, а наоборот быстро течет к органам и тканям. Такие сложности потребовали третьей камеры в сердце – еще одного предсердия для венозной крови. А в самом органе появляется перегородка. Она частично препятствует смешиванию венозной и артериальной крови.

На сердце – кость

Удивительно, но в сердце оленя и верблюда присутствует настоящая кость. Размер ее — всего несколько сантиметров. Но именно благодаря ее наличию эти животные выдерживают очень длительное изнуряющее движение. Эта косточка, но более мелкая, есть и у коров. Ведь за 24 часа сердце животного, дающего молоко, должно прокачать порядка 17 тонн крови